Les auteurs

Emmanuelle Lequeux / Jean Michel Albérola / Pierre Wat / Peter Sloterdijk

Commandez par email

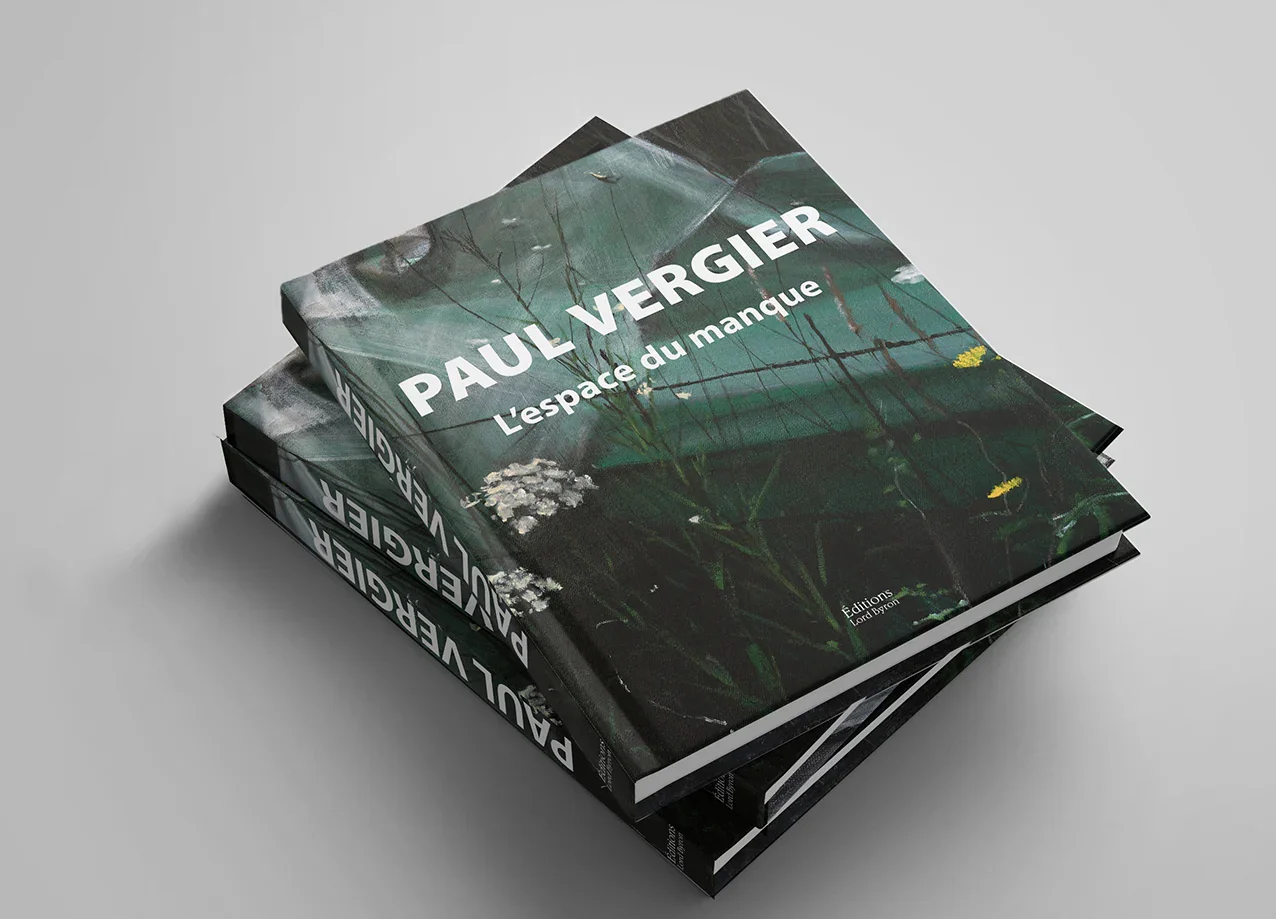

1re édition

Edition de 350 exemplaires

Couverture rigide, 23 x 27,5 cm, 232 pages

Les textes

Pierre Wat, historien de l’art et professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Dans sa clarté d’énigme

Voile

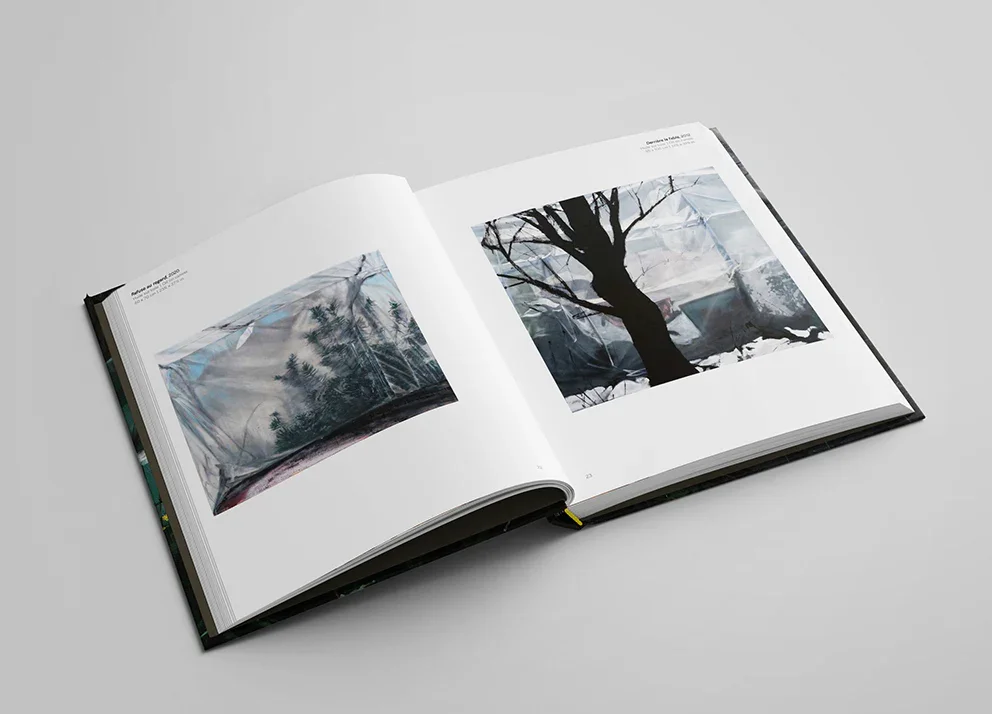

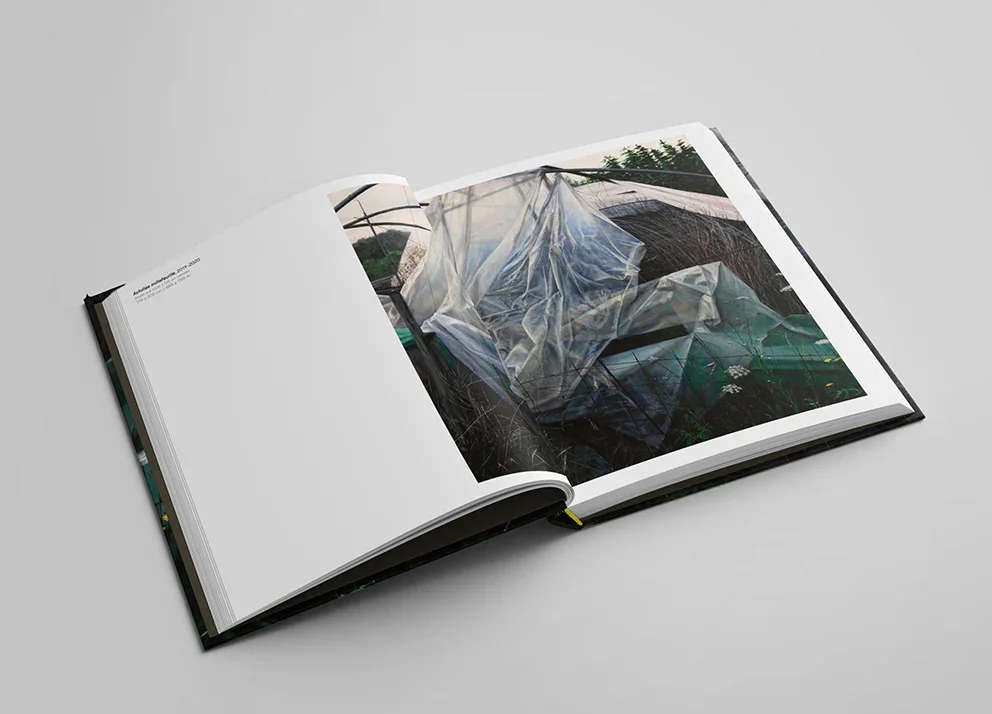

Paul Vergier peint ce qui voile : des bâches qui recouvrent des tas, des grands pans de plastique tantôt translucides tantôt opaques qui entourent des serres, des matériaux « posés là » qui semblent n’avoir d’autre raison d’être que de faire écran, et puis des ronces en buisson qui forment un amas si compact qu’elles occultent toute possibilité de voir ce qui se tient derrière elle, dans le fond. On pourrait, bien sûr, dire la chose autrement : parler de paysage toscan, d’arbres, de collines, de choses formant nature morte, de piscine sans baigneurs, de chemin, de tuyauterie et puis de gens se tenant devant le peintre le temps d’une pause ou d’un moment de lecture. Tout est là, et bien d’autres choses encore, mais c’est le mot voile qui s’impose en premier, car c’est lui, l’instance paradoxale qui règne sur la peinture de Vergier. Il est ce qui cache et frustre notre désir de voir. Il est ce qui suggère et suscite l’envie de parvenir jusqu’à ce qui se tient derrière lui : ce que l’on devine, ce que l’on imagine, ce que l’on espère. Le voile offusque la vue, le voile rend visible. On croit qu’il nous aveugle et pourtant on ne fait que cela : voir le voile, cet écran qui n’attend que notre regard, nos projections, nos rêveries. L’espace du manque est aussi celui d’une attente. Devant le voile je me tiens prêt, guettant l’apparition qui viendra peut-être.

Serre

La serre est le lieu de Paul Vergier : l’endroit où sa peinture advient. L’artiste a délibérément cantonné son monde dans cet espace limité, fait d’arceaux et de plastique, destiné à amener fruits et légumes à maturation, telle une cage féconde tournant le dos à l’horizon. Aristote définissait le lieu comme de l’étendue contenue dans une limite. Cette contention est l’agent du travail de l’artiste : ce qui fait naître et maturer ses tableaux. Qu’est-ce que Vergier enferme ainsi, hormis lui-même, dans cet atelier de jardin, ce lieu clos planté, telle une tente, en plein cœur de l’ouvert ? Faut-il, d’ailleurs, parler d’enfermement quand tout, chez lui, semble régi par un principe de porosité ? La serre est un lieu hybride, mi-ouvert mi-fermé, les voiles translucides laissent passer la lumière et les formes du monde, l’intérieur est saisi de toutes parts par l’extérieur qui le traverse et le borde. Du dedans on voit, filtré par la matière plastique, le dehors. Mais on voit aussi le dedans, auquel tout nous ramène. Ce voile, telle une taie sur laquelle le regard viendrait butter, n’est pas qu’un empêchement : il est cette autre part du visible, offerte au regard captivé. La serre est un théâtre, un microcosme planté au milieu du monde, une scène démontable et agençable à loisir où Vergier joue et se joue de nous, multipliant rideaux et coulisses, suscitant notre envie de savoir et de voir ce qui se tient dans l’envers du décor, dans l’au-delà du voile. Frustration, voilement et dévoilement : il y a une forme d’érotisme dans ce travail, un érotisme qui n’est pas qu’affaire de texture, même si le plastique, sous le pinceau de l’artiste, est parfois satiné comme la peau d’une odalisque.

Toile

La toile est derrière, nous dit le titre de l’un de ses tableaux. Un autre, et cette variante a son importance, s’intitule La toile de derrière. Comme si, dans un cas, le dernier, c’était d’un point de vue qu’il était question (la toile vue de derrière), tandis que, dans l’autre, le peintre semble venir à notre secours en tentant de compenser un peu par ce titre en forme d’avertissement l’aveuglement dont il est responsable… Vergier écrit toile, et non tableau, ce qui renvoie à l’objet et à sa texture, plus qu’au sujet qu’il figure peut-être – certes non devinable sous les plis et les reflets de cette matière ductile qu’il ne peut traverser. À moins que, faisant cela, le peintre n’attire précisément notre attention sur cette texture, ces reflets, et la résistance de ce médium au regard, comme étant justement le sujet de cet art qui a fait du voile son motif d’élection et son agent. « Je peins l’impossibilité de peindre », disait Bram van Velde. « Je peins l’aveuglement qui conduit de la vue à la vision », pourrait dire Paul Vergier, en émule contemporain des peintres romantiques allemands qu’il a longtemps regardés. Voilant je montre. Quoi ? Le monde dans sa clarté d’énigme.

Dans un tableau, pourtant, une toile est vue (sans doute devrais-je écrire : dans une toile, un tableau est vu…) : une œuvre de Ferdinand Hodler, ou du moins présentée comme telle (Hodler, 2011), qui rappelle un paysage peint par l’artiste suisse en 1911, Le Mönch avec les nuages. Ce Mönch (moine en allemand) est un des sommets des Alpes bernoises. Son titre semble né de l’hybridation de deux autres : Voyageur au-dessus de la mer de nuages et Moine au bord de la mer. Ces deux-là n’appartiennent pas à Holder, mais à Caspar David Friedrich, dont l’œuvre hante la peinture de Paul Vergier, qui prend alors l’allure d’une mer de glace après quelque catastrophe sans nom, couverte de lourdes bâches funèbres. Que fait ce tableau à cet endroit-là, posé sur une palette, adossé au plastique verdâtre d’une serre ? Certes, on peut imaginer que l’artiste s’est livré à un exercice de copie qu’il a ensuite laissé au rebut, la chose n’étant pas son genre. La serre fait souvent fonction de dépôt. Mais ce tableau dans le tableau, chez un peintre qui construit ses toiles par strates où s’entrelacent couches mémorielles et mises en abyme, est tout sauf une chose inerte. Dans sa vive présence, il interagit avec ce qui l’entoure : à commencer par cette forme verticale sur le côté droit, sorte de cape translucide dont le sommet rappelle celui de la montagne peinte par Hodler. Chez Caspar David Friedrich, on devine que le moine est moine, bien qu’il soit réduit à l’état de silhouette à peine visible, par son seul habit : une cape noire.

Fond

Le voile est un fond : la condition pour qu’une forme apparaisse sur ou devant lui, par contraste. Fond/forme, voile de Véronique en attente de l’empreinte qu’il révélera, vieille histoire que Paul Vergier retourne comme un gant. La forme est derrière, comme le tableau, comme le bouleversant Maman à la moustiquaire de 2006, œuvre infiniment pudique, voile de deuil dont il me dit – comme si ce constat ne lui appartenait pas – qu’il est considéré comme étant sa première serre. Le portrait est derrière : je veux dire que sa mère est évoquée avec un mélange de singularité – ces traits-là sont ceux d’une maman regardée par son enfant inquiet – et d’une forme de distance que la peinture et sa longue histoire procurent. La pose, de trois-quarts face, le bras adossé à un muret, le sourire… l’histoire de l’art, cette mémoire de l’artiste qui vient s’entremêler à celle du fils, rend ce portrait possible, tel un maillon dans une chaîne le reliant à une tradition. Et pourtant, en un geste aussi pudique qu’iconoclaste, il l’a voilé. Brossant le gros grain de sa toile, il a fait surgir cette moustiquaire qui fait écran et vient repousser le portrait vers le fond : là où se tiennent les souvenirs en route vers l’évanouissement, là où se tiennent les toiles dans la serre de Vergier. Quelque chose, sans doute, ne pouvait s’affronter en face. Maman, peut-être, ou sa disparition redoutée qu’exprime le voile, gaze protectrice, gaze séparatrice. Mais, avec ce portrait sous moustiquaire, c’est la figure en général, celle que le fond est censé attendre et recevoir, qu’il met à distance, comme s’il y avait en elle quelque chose à redouter.

La peinture de Vergier n’est pas déserte, quand bien même les humains s’y font rares. Parfois ils surgissent, silhouettes plutôt que portraits, mais la plupart du temps leur absence occupe le tableau. L’espace du manque est décidément celui de l’attente, comme si l’artiste avait construit un lieu pour ceux qui pourraient venir. On songe aux mots de Nietzsche : « S’accommoder des hommes comme ils viennent, tenir table ouverte dans son cœur, voilà qui est libéral, mais qui n’est que libéral. On distingue les cœurs qui sont capables d’une hospitalité supérieure au grand nombre de leurs fenêtres dont les rideaux sont tirés et les volets clos. Ils gardent vides leurs meilleures chambres. Pourquoi donc ? Parce qu’ils attendent des hôtes dont il ne suffit pas de ‘‘s’accommoder’’1. » Et si ça avait été cela, le projet du peintre : bâtir un lieu voué à une hospitalité supérieure, un lieu où le manque prend la forme d’un possible accueil, d’une ouverture ?

Kunstchaos

Vergier m’écrit que son art est moins affaire de chaos que de pagaille. De cette dernière, il me propose la définition suivante : « situation dynamique qui relève de systèmes complexes, de problèmes changeants qui interagissent entre eux. » Un terme, forgé par Friedrich Schlegel, l’un des penseurs majeurs du romantisme allemand, me semble convenir aussi : Kunstchaos. Schlegel distingue ainsi le chaos négatif et improductif du chaos positif, porteur de création artistique : un chaos savamment organisé. À propos de la poésie moderne, il dit que « la masse de [celle-ci] apparaît comme un océan de forces en lutte où les particules de la beauté dissoute, les morceaux de l'art disloqué s'entrechoquent dans le désordre d'un trouble mélange. On pourrait l'appeler un chaos de tout ce qui est sublime, beau et séduisant, un chaos […] pareil à l'ancien chaos à partir duquel la légende dit que s'est ordonné le monde2 ». Certes, Vergier n’est pas poète, mais il a en partage avec ceux qui écrivent d’éprouver en actes ce que composer veut dire : mettre la pagaille en travail, faire en sorte que les interactions s’opèrent, que la serre, où le buissonnement des ronces, soient ce lieu où, dans cette contrainte même, une relation advienne. Dans la serre, dans le roncier, dans l’aveuglant enchevêtrement que l’artiste affronte, un monde, sous son action qui se nomme peinture, s’ordonne et s’ouvre. Il est là, disponible : il attend ses hôtes. Peut-être sont-ils déjà là, derrière le voile.

Pierre Wat, 2025

1 Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles, texte traduit de l’allemand par Jean-Claude Hemery, Paris, Gallimard, « Folio », 1974, p. 108.

2 Cité in Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L'Absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p. 72.

In All Its Enigmatic Clarity

Veil

Paul Vergier paints what veils: tarpaulins draped over piles, large sections of plastic—at times translucent, at other times opaque—surrounding greenhouses. These materials “left there” seem to exist for no other purpose than to screen off, blending with dense thickets of bramble bushes that completely obscure any view of what lies behind, in the background. One could, of course, rephrase it: speak of a Tuscan landscape—trees, hills, still lives, an empty swimming pool, a path, piping, and people pausing in front of the painter or caught in a moment of reading. All of this is present—and much more—but it’s the veil that demands to be named first, for it is the paradoxical force reigning over Vergier’s painting. It conceals, frustrating our desire to see. It intimates, stimulating the urge to reach what lies behind: what we guess, what we imagine, what we hope for. The veil obstructs vision, yet renders the unseen visible. Week-end think it blinds us—yet all we see is the veil itself, a screen only awaiting our gaze, our projections, our daydreams. The space shaped by absence is equally one of anticipation. Standing before the veil, one waits, alert to what might yet emerge.

Greenhouse

The greenhouse is Paul Vergier’s domain—where his painting comes to life. The artist has deliberately confined himself to this enclosed space of hoops and plastic, designed to bring fruits and vegetables to ripeness—like a fertile cage, its back to the horizon. Aristotle defined “place” as an expanse contained within a boundary. This containment is the driving force behind the artist’s work: what gives rise to and ripens his paintings. Yet, what is Vergier enclosing in this garden studio—this tent-like enclosure pitched in the heart of the open—if not himself? And should we even speak of enclosure when everything in his work seems governed by a principle of porosity? The greenhouse is a hybrid space—half-open and half-closed. Its translucent veils allow in the light and shapes of the world to filter in. From within, one can see the outside, filtered through the plastic’s texture. Yet, the inside remains visible, and everything seems to draw us back to it. This veil—like a pillowcase on which one’s gaze might rest—is not just a hindrance: it is that other side of the visible, offered to the captivated eye. The greenhouse is a theatre, a microcosm planted in the middle of the world, a stage that can be dismantled and rearranged at will, where Vergier plays and toys with us, multiplying curtains and wings, stirring our desire to know and see what lies behind the scenes, beyond the veil. Frustration, veiling and unveiling: a form of eroticism unfolds here, an eroticism not limited to texture—though the plastic, under the artist’s brush, is at times as satiny as the skin of an odalisque.

Canvas

La toile est derrière [the canvas is behind]—so reads the title of one of Vergier’s paintings. Another, and this variation is of significance, is titled La toile de derrière [the canvas from behind]. In the latter, we seem invited to adopt a point of view—the canvas seen from behind—while in the former, the painter appears to come to our aid, by using this warning-like title to compensate for the blindness which he, in a sense, is responsible for. Vergier writes toile [canvas]—not tableau [painting]—emphasizing the object and its texture, rather than the subject it depicts—which remains indiscernible beneath folds and reflections of this ductile material, impenetrable to vision. Unless, by doing so, the painter is drawing our attention precisely to this texture, these reflections, and the resistance of this medium to the gaze—making these the true subjects of an art that embraces the veil as both motif and active principle. “I paint the impossibility of painting”, said Bram van Velde. Vergier, following the German Romantic painters he long contemplated, might reply. “I paint the blindness that leads from sight to vision.” In veiling, I reveal. Reveal what? The world in all its enigmatic clarity.

And yet, in one painting, a canvas is visible (or perhaps I ought to write: on one canvas, a painting is visible...): a work by Ferdinand Hodler—or at least presented as such (Hodler, 2011), evoking the Swiss artist’s 1911 landscape, The Mönch with Clouds. The Mönch (German for monk) is a peak in the Bernese Alps. Its title recalls two iconic works by Caspar David Friedrich—Wanderer über dem Nebelmeer [Wanderer above the Sea of Fog]and Der Mönch am Meer [The Monk by the Sea]. Friedrich’s work haunts Vergier’s oeuvre here, which takes on the aspect of a frozen sea in the aftermath of some unnamed catastrophe, covered by heavy, funereal tarpaulins. What is this painting doing there, set on a wooden pallet against the greenhouse’s greenish plastic backdrop? Perhaps the artist attempted a copy, which he then discarded—this is not his style. The greenhouse often serves as a repository. Yet this painting within the painting— by an artist who constructs his canvases in layers where layers of memory and mise en abyme are interwoven—is anything but inert. In its vivid presence, it interacts with its surroundings, beginning with the vertical form on the right, a kind of translucent cape whose summit recalls that of the mountain painted by Hodler. In Friedrich’s painting, we can tell that the monk is a monk, even though he is reduced to a barely visible silhouette, draped in a single black cloak.

Background

The veil serves as a background: the condition for a form to appear on or in front of it, by contrast. Background and form—like Veronica’s veil awaiting the imprint it will reveal: an old story that Vergier inverts, as if turning it inside out like a glove. The form is behind—like the painting itself, like the deeply moving Maman à la moustiquaire (2006), a work of infinite modesty, a mourning veil, which he tells me—as though the thought was not his own—is considered his first greenhouse. The portrait is behind: his mother is evoked with both singularity—these are the features of a mother watched by her anxious child—and a form of distance made possible by painting and its long history. The three-quarter pose, the arm resting on a low wall, the smile—the history of art, the memory of the artist intertwined with that of the son, enables this portrait, like a link in a chain connecting it to a tradition. And yet, in a gesture as modest as it is iconoclastic, he has veiled it. With a brush over the coarse grain of his canvas, he conjures a mosquito net that serves as a screen and pushes the portrait back into the background: where memories hover on the verge of fading, where the canvases in Vergier’s greenhouse reside. Something, clearly, could not be confronted directly. Mama, perhaps, or her dreaded disappearance, expressed by the veil itself—a protective gauze, a separating screen. Yet, with this portrait under mosquito netting, it is the figure in general—the one the background is meant to await and receive—that he puts at a distance, as though there were something to fear in it.

Vergier’s paintings are not desolate, though human figures are rare. Sometimes they emerge as silhouettes rather than portraits, yet most of the time their very absence fills the canvas. The space of absence is unquestionably one of waiting, as if the artist had built a place for those who yet might arrive. We are reminded of Nietzsche’s maxim: “To put up with people, to keep open house with one’s heart—that is liberal, but that is merely liberal. You recognize those hearts which are capable of noble hospitality by the many draped windows and closed shutters: they keep their best rooms empty. Why? Because they expect guests with whom one does not put up1.” And what if that were the painter’s project: to build a place dedicated to a higher form of hospitality, a place where absence becomes a potential welcome, an opening?

Kunstchaos

Vergier writes to me that his art is less about chaos than about disarray— for which he offers the following definition: “a dynamic situation that arises from complex systems, from changing problems that interact with each other”. A term coined by Friedrich Schlegel, a key thinker of German Romanticism, strikes me as equally appropriate: Kunstchaos [artistic chaos]. Schlegel distinguishes between negative, unproductive chaos and positive chaos, the latter being the wellspring of artistic creation—a skillfully organised disorder. Describing modern poetry, Schlegel—as discussed by Philippe Lacoue-Labarthe and Jean-Luc Nancy—likens it to a tumultuous ocean where fragments of beauty and art clash in a chaotic swirl: a chaos reminiscent of the ancient chaos of everything that is sublime, beautiful, and seductive—a chaos from which legend says the world was ordered2. Admittedly, Vergier is not a poet, but what he shares with those who write is the ability to experience in action what it means to compose: to put disorder to work, to ensure that interactions take place— so that the greenhouse, or the bramble thicket, become the place where, through this very constraint, a relationship can emerge. In the greenhouse, amid the brambles, in the blinding tangle, the artist confronts a world—ordered and opened up by what we call painting. It is there, ready and waiting for its guests. Perhaps the guests are already present—just behind the veil.

Pierre Wat, 2025

Peter Sloterdijk, philosophe et essayiste allemand.

Une journée de début d’été en Provence

Une visite chez le peintre Paul Vergier

Perdu dans le trop beau

De la hauteur sur laquelle se trouve la demeure de Vergier, le regard tombe dans la vaste vallée. Tout en bas, le haut château de Grignan se dresse comme pour protester contre l’absolutisme du paysage et finit par se résigner face à la puissance supérieure du mont Ventoux qui se dessine à l’horizon. La vue répond aux critères de ce que les agents immobiliers qualifient d’imprenable quand ils veulent vous vendre une perspective en même temps que la propriété. Mais à l’homme qui vit ici, on n’a pas vendu la vue qu’il a, dans le lointain, depuis sa ferme. Il a grandi dans ces lieux. Il a passé une bonne partie de sa vie à s’approprier le regard de son père, un paysan, pour lequel le paysage qu’il avait sous les yeux, loin d’être édifiant, constituait au contraire un motif de souci chronique, pour ne pas dire de malheur. Les gens du cru ne savaient rien de la manière de voir des peintres de plein air et autres aquarellistes qui quittaient les villes pour venir observer ici les grands espaces et la joie en transportant leur insouciance.

Vergier vit en bisbille avec ce qui coupe le souffle dans le lieu qu’il occupe – mieux, il croit savoir qu’il ne serait pas un peintre s’il s’abandonnait à l’effet subjuguant de l’horizon – et on le comprend aussitôt. S’il s’adonnait à la perspective, il ne lui resterait guère plus d’autre geste que celui choisi par Malaparte lorsqu’il fit percer dans les murs de sa villa à Capri deux grandes fenêtres entourées de cadres de tableaux sombres et massifs, pour transformer en objet trouvé les trois sculptures rocheuses qui émergent de la mer comme des tours et auxquelles on donne le nom de Faraglioni. À quoi bon l’art quand le trop beau t’a devancé ?

La biographie d’artiste de Paul Vergier a forcément commencé par un geste extra-artistique. À un moment donné, il a détourné le regard de l’horizon vers une autre direction – seules ses peintures, au fil des ans, allaient dire laquelle. On voit à quel point ce changement d’orientation a profité à son œuvre en étudiant les thèmes qui la parcourent presque comme des leitmotive – ce sont autant de vues nées du refus de la vision d’ensemble – tas de sable, serres, plantes invasives, maquis, détails du panorama d’un village ; rarement, il y a aussi une personne vue comme à travers du verre trouble. Il n’y a rien chez Paul Vergier qui rappelle une « image du monde ». Chez lui, toutes les traces de platonisme pictural sont effacées – il n’y a plus rien de beau, ici, qui pourrait être compris comme la luminosité sensorielle de l’idée.

Il faut trouver le gris

On ne rend pas visite à un peintre en Provence sans avoir la tête agitée par un orage d’associations d’idées. Là-bas, en dessous, à quelques kilomètres de distance, l’ombre de Jaccottet portant seulement son cabas tressé parcourait le marché de Grignan. Plus loin au sud, Cézanne avait dressé son chevalet et se battait pour la leçon de la Sainte-Victoire. Dans la maison jaune d’Arles, Van Gogh avait aménagé son atelier, c’est là que fut peint le légendaire Paysage enneigé. À côté, dans le Vaucluse, les géométries de Vasarély tenaient des allocutions ésotériques aux estivants. Ne parlons même pas de ceux, innombrables, qui gardent leur palette prête pour la rencontre avec le genêt et la lavande sur fond de dentelles de Montmirail.

On peut laisser les idées filer jusqu’à ce qu’on voie enfin, sans être dérangé, ce qui se passe dans l’atelier de Vergier. Au-delà des simples associations d’idées, Cézanne paraît pourtant présent, lui qui a prononcé ces phrases :

« Comprenez-vous ? Gris sur gris. […] L’ennemi de toute peinture est le gris, dit Delacroix. Non, on n’est pas un peintre tant qu’on n’a pas peint un gris. (…) Le gris, il faut le trouver1. »

Sur ce point, Vergier est totalement du côté de Cézanne. Il n’existe pas chez lui de fonction rhétorique de la couleur, semblable à celle sur laquelle se fonde la conception de l’art pictural de Delacroix, qui considérait le gris comme la quintessence de la non-couleur. Chez Vergier, tout est « gris trouvé », gris sur la voie des colorations clémentes. Jamais on n'y souffle dans les trompettes des couleurs primaires. Ce que Cézanne disait de la Provence, qu’elle ne montre jamais de couleurs confettis, qu’elle n’est jamais criarde ou jaune, peut-être argentée, peut-être avec un souffle de bleu – on pourrait en dire autant de l’œuvre de Vergier. Comme s’il s’était voué à un understatementpermanent, il pratique depuis toujours l’art des tonalités moyennes. Un art qui naît du gris en marche vers la tonalité colorée, tantôt vers le vert, tantôt vers le brunâtre. Le blanc cassé apparaît lui aussi à l’extrémité claire du spectre. Dans ce sens, Vergier approuve Cézanne quand il s’oppose à l’idée que la Provence est souvent grise. Pour Cézanne, le gris qu’il fallait trouver avait une coloration spécifique dont la détermination présentait la plus grande difficulté artistique. Si l’on doit concevoir Paul Vergier comme un peintre provençal, c’est aussi dans le sens que, sans en faire toute une histoire, il évolue depuis toujours dans cette sphère dont César a dit qu’elle était celle des subtilités extrêmes.

Enveloppes, voiles, bâches

Que Vergier est un artiste qui travaille le dos à l’horizon, on ne le voit pas seulement à son renoncement à la vue d’ensemble. Il y a bien chez lui des œuvres en grand format, mais aucune que l’on pourrait qualifier de grand tableau. Le choix de ne pas utiliser la vue d’ensemble découle du refus de la rhétorique picturale. Ses images ne disent jamais : je vous montre la vérité, j’en sais plus que vous. Elles cultivent leur présence monosyllabique. Si un souffle de révélation devait intervenir, il est reporté à une période ultérieure.

Paul Vergier trouve ce qu’on pourrait appeler ses motifs dans le domaine des choses voilées ou recouvertes – ses nombreuses études sur les serres désaffectées sont de ce point de vue paradigmatiques –, une nature non cultivée et livrée à elle-même y prend sa revanche sur les tentatives humaines de mise en ordre. Qui aimerait savoir plus précisément ce qui y apparaît n’y trouvera pas tout à fait son compte, car il devra regarder à travers des bâches de plastiques à moitié opaques. Ce qui se cache derrière ne se révèle souvent qu’à l’intuition. Les tableaux de serres précèdent les premières séries d’études sur les chantiers berlinois. Des tas de sable et de gravier bâchés y rêvent, saisis par leur utilisabilité énigmatique – dans la mesure où leurs enveloppes ne promettent pas qu’on pourrait trouver en dessous quelque chose d’inhabituel. Un tableau des premiers temps fait exception : il montre la mère de l’artiste derrière une moustiquaire, dans un état de ravissement qui, s’il n’est pas mystérieux, donne pourtant à réfléchir. Peut-être la proximité est-elle la grande inconnue dans l’œuvre de Vergier.

Chez cet artiste, on a pas le droit de se fonder sur un emballage pour conclure à un mystère, mais on ne peut nier que beaucoup de ces œuvres aient un caractère énigmatique. Il ne se dissiperait pas si l’on écartait la couverture – on verrait la même chose sous un éclairage légèrement transformé. De plus, on ne comprendrait guère pour quelles raisons on devrait le voir.

On peut difficilement se défendre contre l’impression que les tableaux de Paul Vergier dissuadent ceux qui les observent de vouloir prendre possession des choses vues. Ils montrent ce qui a été laissé en plan, ce qui a été recouvert par les mauvaises herbes, des objets en état de semi-délabrement. Vergier a le don de débusquer les ruines du provisoire. Pour ce qui les concerne, il ne peut pas être question d’appropriation et d’accumulation. Comme ses peintures ne portent pas en elles d’impulsion rhétorique, elles sont dénuées de sarcasme face aux scènes de délabrement. Elles n’accusent pas, elles ne portent pas le deuil, elles en restent patiemment à leur affaire.

D’une certaine manière, Vergier a réinventé le genre de la nature morte – il collecte des vues de choses immobiles, mais pas parce qu’elles ont été arrangées pour produire une image démonstrative inspirée par un quelconque intérêt artistique. Certains objets oubliés offrent leur immobilité au regard comme un cadeau sans valeur. Si Vergier est prêt à saisir certaines de ces offres, c’est peut-être parce qu’il est disposé à être complice de leur marginalité. Les objets de ses « natures mortes » ne sont du reste jamais totalement défunts – des traces de vie obstinée restent attachées à eux comme à des « natures demi-mortes ».

Le regard de l’artiste sur ses objets de prédilection, qui se transforment en motifs, est donc indiscutablement celui d’un romantique – mais pas, pour autant, celui d’un homme qui s’est égaré dans le siècle. Il pratique dans le temps présent la conception d’un art de la vision extraquotidien qui n’est pas lié aux aléas des rêveries collectives. Novalis n’avait-il pas noté : dans la mesure où je donne à l’habituel l’aspect de l’inhabituel, est-ce que je le romantise ? Quant à « l’aspect de l’inhabituel », on ne l’atteint pas, dans cet atelier, en surélevant le réel. L’inhabituel fait sa propre réclame en invitant l’observateur à en voir plus que ce qui se montre au premier regard.

Plis, broussailles, profondeur

Si les motifs qui font l’objet de variations plus fréquentes dans l’œuvre de Vergier acquièrent leur statut d’icônes privées, c’est en raison de leur retour obstiné. Selon la doctrine orthodoxe, le peintre ne doit pas mettre en œuvre sa vision personnelle du motif iconique : ce sont les icônes éternelles – lesquelles ne sont données en soi que sous forme de corps lumineux transcendants – qui choisissent elles-mêmes leur peintre afin d’apparaître, comme à travers un média limpide, toujours plus ressemblantes avec leur nature originelle. On ne manquera pas de constater que quelques entités non transcendantes – tas de sables oubliés, serres décomposées et buissons trop denses – se sont choisi un peintre pour apparaître aux yeux des contemporains.

La persistance iconique des motifs principaux fournit un prétexte et une occasion de traiter de la grammaire picturale, qui a la haute main dans l’atelier de Vergier. On note vite la précision quasiment digne des maîtres anciens qui s’applique dans son œuvre. Elle intervient pour développer, comme dans des natures mortes alternatives, des anecdotes discrètes émanant de l’existence et de la postérité des choses dont aucun maître ancien n’aurait jamais pris note. Les peintures de Vergier sont d’une modernité abyssale et imperceptiblement ironique, parce qu’elles font apparaître, au gré de leurs objets figuratifs, des chemins inhabituels vers la vision abstraite. Dans les plis dessinés avec virtuosité de ces bâches qui ont glissé et se sont déchirées sur les serres désaffectées, on voit en particulier apparaître une tendance excitante à l’émancipation des plis par rapport à leurs attaches matérielles et locales – il suffirait de modifier un peu les détails pour se retrouver dans un univers où les humeurs des jetés de pli vivraient intégralement dans leur univers propre. Le jeu auquel la lumière se livre avec eux leur confère une étrange autonomie. Le pli absolu n’est plus loin. Comment ne pas penser ici aux sombres moines de Zurbaran, avec leurs bures soigneusement pliées et pressées ? Dans les œuvres du grand Espagnol, l’art du pli fait disparaître le moine. L’art des plissages, des cannelures et des ombrages est avant tout omniprésent dans les grands formats représentant ces serres qui ont cessé de servir. Que l’on reste un certain temps devant l’une de ces œuvres, et l’on commence à comprendre que cet artiste est en train d’expérimenter une nouvelle voie de représentation de la profondeur spatiale qui, aussi étrange que cela puisse paraître, ne doit rien à l’art classique de la perspective. Vergier évoque les profondeurs de l’image en partant du matériau en tant que tel. Cela débouche sur une stratification d’une nature spécifique. On voit ici apparaître un trait techniquement fascinant que les travaux en petit et moyen formats de Paul Vergier ont en commun avec les opéras picturaux d’Anselm Kiefer.

Les longues séries de tableaux en petit format de buissons ou de broussailles sur lesquels se défoule l’artiste ces derniers temps montrent que la recherche de la profondeur de l’image joue un rôle significatif, y compris en dehors des peintures de serres. On pourrait presque dire qu’il désespère du motif du buisson, car celui-ci le confronte à un objet chargé d’une profondeur spatiale spécifique et difficile à appréhender. On dirait que la peinture est prise de remords à l’idée de ne pas être un hologramme. Et de fait, certains travaux de Vergier sont en chemin vers l’holographie – en particulier cette œuvre en grand format, recouverte par une enveloppe en plastique transparent, qui semble montrer une sorte de salle de banquet. Le retable en triptyque que l’artiste a réalisé très récemment ouvre une autre voie dans la troisième dimension. Quand il est déplié, il offre un regard froid sur le dépôt de substances radioactives de Solérieux. Avec les ailes repliables de ce Retable macabre, le béton massif a remplacé l’enveloppe transparente. Pour cette unique fois, le pathétique entre dans l’atelier de la nonchalance. Le visiteur le quitte avec la certitude qu’y apparaîtront bientôt d’autres entités composées de choses dotées de leur propre profondeur. Alors il se laisse enlacer par l’horizon inconcevable.

Traduit de l'allemand par Olivier Mannoni

1 P.M. Doran (éd.), Conversations avec Cézanne, Paris, Macula, 1978, p. 117. (N.d.T.)

Frühsommertag in der Provence

Ein Besuch bei dem Maler Paul Vergier

Verloren im zu Schönen

Der Blick fällt von der Anhöhe, auf dem Vergiers Bleibe steht, in das weite Tal. Dort unten lehnt sich das hohe Schloß von Grignan wie ein Protest gegen den Absolutismus der Landschaft auf, um schließlich vor der Übermacht des Mont Ventoux am Horizont zu resignieren. Die Sicht entspricht dem, was Immobilienmakler imprenable, unverbaubar, nennen, wenn sie eine Aussicht zugleich mit dem Anwesen an den Mann bringen wollen. Dieser Mann hier läßt sich die Aussicht ins Weite von seinem Hof aus nicht verkaufen. Er ist hier aufgewachsen. Er hat sich während eines gutteils seines Lebens den Blick seines Vaters, eines Bauern, zu eigen gemacht, für den, was er vor Augen hatte, keine erhebende Landschaft war – vielmehr ein Grund zu chronischer Sorge, wenn nicht von Unglück. Die Leute vom Ort wußten nichts von der Sehweise der plein air-Maler und Aquarellisten, die ihre Sorglosigkeit aus den Städten mitbrachten, wenn sie kamen, um ins Offene und Heitere zu schauen.

Vergier lebt im Streit mit dem Atemberaubenden seines Orts – ja, er meint zu wissen, er wäre kein Maler, wenn er sich der Überwältigung durch den Horizont überließe – und man versteht ihn auf der Stelle. Würde er vor der Aussicht nachgeben, bliebe für ihn kaum eine andere Geste übrig als jene, die Malaparte wählte, als er in die Wände seiner Villa auf Capri zwei große Fenster brechen ließ, von mächtigen dunklen Bilderrahmen eingefaßt, um den Anblick der drei aus dem Meer turmartig aufragenden Felsenskulpturen, die Faraglioni genannt, in ein objet trouvé zu verwandeln. Wozu noch Kunst, wenn das zu Schöne dir zuvorgekommen ist?

Paul Vergiers Lebenslauf als Künstler muß mit einer außerkünstlerischen Geste begonnen haben. Er gab irgendwann den Blick an den Horizont auf und schaute in eine andere Richtung – in welche, das würden erst seine Gemälde im Lauf der Jahre zeigen. Wie die Geste der Abwendung bei ihm produktiv wurde, verraten die Motive, die sein Werk quasi leitmotivisch durchziehen – es sind allesamt Anblicke, die durch den Verzicht auf Gesamtansicht zustandekommen – Sandhaufen, Gewächshäuser, wuchernde Pflanzen, Buschwerk, Ausschnitte aus dem Panorama eines Dorfs; nur selten eine Person, wie durch ein trübes Glas gesehen. Es gibt bei Paul Vergier nichts, was an ein „Weltbild“ erinnert. Alle Spuren von piktoralem Platonismus sind bei ihm getilgt – es gibt hier kein Schönes mehr, das als das sinnliche Leuchten der Idee verstanden werden dürfte.

Il faut trouver le gris

Einen Maler in der Provence besucht man nicht, ohne daß einem Gewitter an Assoziationen durch den Kopf gehen. Dort unten, nur wenige Kilometer entfernt, wanderte der Schatten von Jaccottet mit seiner geflochtenen Einkaufstasche über den Markt von Grignan. Weiter südlich hatte Cézanne seine Staffelei aufgestellt und kämpfte um die Lehre der Sainte Victoire. Im gelben Haus von Arles hatte van Gogh sein Atelier eingerichtet, dort entstand die legendäre Landschaft im Schnee. Im Vaucluse nebenan hielten Vasarélys Geometrien esoterische Ansprachen an die Sommergäste. Und schweigen wir von den Unzähligen, die ihre Paletten bereithalten für die Begegnung mit Ginster und Lavendel vor dem Hintergrund der Dentelles de Montmirail.

Man darf die Einfälle vorbeiziehen lassen, bis endlich ungestört zu sehen ist, was in Vergiers Atelier geschieht. Auf eine Weise, die über bloße Assoziationen hinausgeht, scheint freilich Cézanne präsent zu bleiben, der Urheber der Sätze:

„Begreifen Sie? Grau auf Grau … Der Feind aller Malerei ist das Grau, sagt Delacroix. Nein. Man ist kein Maler, solange man nicht ein Grau gemalt hat.“

„Man muß das Grau finden.“

In diesem Punkt ist Vergier ganz auf Cézannes Seite. Es gibt bei ihm keine rhetorische Funktion der Farbe, wie sie Delacroix‘ Auffassung der Malkunst zugrunde lag, der Grau für den Inbegriff der Unfarbe hielt. Bei Vergier ist alles „gefundenes Grau“, Grau auf dem Weg zu milden Farbigkeiten. Nie werden die Posaunen der Primärfarben geblasen. Was Cézanne über die Provence sagte: daß sie niemals Konfettifarben zeigt, daß sie nie schreiend grell oder gelb ist, vielleicht silbern, vielleicht blau angehaucht – das könnte ebenso über Vergiers Werk gesagt werden. Als hätte er sich einem immerwährenden understatement verschrieben, praktiziert er seit je die Kunst der mittleren Töne. Sie erwächst aus dem Grau, das unterwegs ist zur farbigen Tönung, hier ins Grüne, dort ins Bräunliche. Auch gebrochenes Weiß taucht am hellen Ende des Spektrums auf. In diesem Sinn stimmt Vergier dem Widerspruch Cézannes gegen die Behauptung zu, wonach die Provence oft grau sei. Für Cézanne besaß das zu findende Grau einen eigenen Farbwert, den zu treffen eine künstlerische Höchstschwierigkeit bedeutete. Wenn man Paul Vergier als einen provençalischen Maler zu verstehen hat, dann auch in dem Sinn, daß er, ohne davon Aufhebens zu machen, sich seit jeher in der von Cézanne benannten Sphäre extremer Subtilitäten bewegt.

Hüllen, Schleier, Planen

Daß Vergier ein Künstler ist, der mit dem Rücken zum Horizont arbeitet, zeigt sich nicht nur in seinem Verzicht auf das Übersichtsbild. Großformatige Werke gibt es bei ihm durchaus, doch keines, das sich als großes Tableau bezeichnen ließe. Die Entscheidung gegen die Übersicht folgt aus der Absage an die piktoralen Rhetorik. Seine Bilder sagen nie: Ich zeige euch die Wahrheit, ich weiß mehr. Sie kultivieren ihre einsilbige Anwesenheit. Sollte ein Hauch von Offenbarung im Spiel sein, ist sie auf eine spätere Zeit verschoben.

Paul Vergier findet das, was man seine Motive nennen könnte, im Bereich der verhüllten oder abgedeckten Dinge – paradigmatisch hierfür sind seine zahlreichen Studien über verfallene Gewächshäuser – in ihnen feiert eine unkultivierte und im Stich gelassene Natur ihre Revanche gegen die menschlichen Ordnungsversuche. Wer genauer erkennen möchte, was dort erscheint, wird nicht ganz auf seiune Kosten kommen, da er durch halbtrübe Plastikplanen schauen muß. Was dahinter liegt, steht oft nur der Ahnung offen. Den Gewächshausbildern gehen frühe Serien von Etüden über Berliner Baustellen voran. Auf ihnen träumen abgedeckte Sand- und Kieshaufen in einer rätselhaften Unbrauchbarkeit vor sich hin – indes ihre Hüllen nicht versprechen, es könne Ungewöhnliches darunter zu finden sein. Ein frühes Bild macht die Ausnahme: Es zeigt die Mutter des Künstlers hinter einem Fliegengitter, in einer Entrücktheit, die, wenn sie auch nicht geheimnisvoll ist, doch zu denken gibt. Vielleicht ist Nähe die große Unbekannte in Vergiers Werk.

Man darf bei diesem Künstler nicht von einer Hülle auf ein Geheimnis schließen, doch ist ein leiser Rätselcharakter an vielen dieser Werke nicht zu leugnen. Er würde sich nicht auflösen, zöge man die Decke beiseite – man sähe das Gleiche in geringfügig veränderter Beleuchtung. Zudem würde man kaum begreifen, warum man es überhaupt sehen sollte.

Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, als ob Paul Vergiers Bilder dem Betrachter abrieten, von den gesehenen Dingen Besitz ergreifen zu wollen. Sie zeigen Liegengebliebenes, Überwuchertes, Objekte im halben Verfall. Vergier besitzt die Gabe, Ruinen des Provisorischen aufzuspüren. Im bezug zu ihnen kann es nicht um Aneignung und Anhäufung gehen. Da seine Gemälde keine rhetorischen Impulse in sich tragen, sind sie angesichts von Szenen des Verfalls frei von Sarkasmus. Sie klagen nicht an, sie trauern nicht, sie bleiben geduldig bei ihrer Sache.

In gewisser Weise hat Vergier das Genre der nature morte neu erfunden – er sammelt Anblicke von Dingen, die still halten, doch nicht, weil ein künstlerisches Interesse sie um einer demonstrativen Abbildung willen arrangierte. Manche vergessenen Objekte bieten ihren Stillstand dem Blick an wie ein Geschenk ohne Wert. Wenn Vergier bereit ist, manche Angebote aufzugreifen, so vielleicht, weil er bereit ist, als Komplize ihrer Marginalität zu fungieren. Im übrigen sind die Gegenstände seiner „Stillleben“ niemals ganz tot – es bleiben an ihnen, wie an natures demi-mortes, Spuren von hartnäckigem Leben.

Der Blick des Künstlers auf seine bevorzugten Objekte, die zu Motiven werden, ist darum unverkennbar der eines Romantikers – gleichwohl nicht eines Mannes, der sich im Jahrhundert geirrt hat. Er praktiziert in gegenwärtiger Zeit die Optik einer außer-alltäglichen Sehkunst, die nicht an die Konjunkturen der kollektiven Rêverien gebunden ist. Hatte nicht Novalis notiert: Indem ich dem Gewöhnlichen das Ansehen des Ungewöhnlichen gebe, romantisiere ich es? Was das „Ansehen des Ungewöhnlichen“ angeht, wird es in dieser Werkstatt nicht durch Erhöhungen erreicht. Das Ungewöhnliche wirbt für sich selbst, indem er den Betrachter einlädt, mehr zu sehen als auf den ersten Blick sich zeigt.

Falte, Gestrüpp, Tiefe

Die häufiger variierten Motive in Vergiers Werk gewinnen durch ihre beharrliche Wiederkehr den Status von privaten Ikonen. Nach orthodoxer Lehre soll nicht der Maler seine persönliche Ansicht von dem ikonischen Motiv verwirklichen, sondern die ewigen Ikonen – an sich nur als transzendente Lichtkörper gegeben – wählen sich ihren Maler, um durch ihn wie durch ein klares Medium in immer größerer Ähnlichkeit mit ihrem urbildlichen Wesen zu erscheinen. Man kommt wohl kaum umhin festzustellen, daß hier einige nicht-transzendente Größen – vergessene Sandhügel, aufgelöste Gewächshäuser und überdichte Gebüsche – sich einen Maler gewählt haben, um vor zeitgenössischen Augen aufzuscheinen.

Die ikonenhafte Beharrlichkeit der Hauptmotive bietet Anlaß und Gelegenheit, sich mit der malerischen Grammatik zu befassen, die in Vergiers Atelier das Wort führt. Man bemerkt sehr bald, daß in seinem Oeuvre eine nahezu altmeisterliche Präzision am Werk ist. Sie kommt zum Einsatz, um wie in alternativen Stillleben leise Anekdoten aus dem Sein und Nachleben der Dinge auszuführen, von denen kein alter Meister je Notiz genommen hätte. Vergiers Gemälde sind von einer abgründigen, unmerklich ironischen Modernität, da sie an ihren figürlichen Geständen ungewohnte Wege ins abstrakte Sehen demonstrieren. Vor allem in den virtuosen Faltungen bei den zerrissenen und verrutschen Abdeckplanen der aufgegebenen Gewächshäuser zeigt sich ein erregender Zug zur Emanzipation der Falten von ihren materiellen und lokalen Bezügen – man müßte die Ausschnitte nur ein wenig verändern, und schon gelangte man in ein Universum, in dem die Launen der Faltenwürfe ganz unter sich wären. Das Spiel des Lichts auf ihnen verleiht ihnen eine seltsame Autonomie. Die absolute Falte ist nicht mehr weit. Wie will man es vermeiden, hierbei an Zurbarans düstere Mönche in ihren kunstvoll gefalteten und gestauchten Kutten zu denken? In den Werken des großen Spaniers macht die Kunst der Falte den Mönch vergessen. Die Kunst der Faltungen, der Riffelungen und der Abschattungen ist vor allem in den Großformaten der gescheiterten Gewächshäuser allgegenwärtig. Verweilt man vor einem dieser Werke längere Zeit, beginnt man zu begreifen, daß dieser Künstler dabei ist, einen neuen Weg zur Darstellung von Raumtiefe zu erproben, die, so seltsam es klingen mag, der klassischen Kunst der Perspektive nichts verdankt. Vergier evoziert Bildtiefen aus dem Material als solchem. Dieses bringt eine Mehrschichtigkeit eigener Art mit sich. Dabei tritt ein technisch faszinierender Zug hervor, den Paul Vergiers Arbeiten kleinen und mittleren Formats mit Anselm Kiefers piktoralen Opern gemeinsam haben.

Daß die Suche nach Bildtiefe ohne Rekurs auf die traditionelle Perspektive auch außerhalb der Gewächshausgemälde eine bedeutende Rolle spielt, zeigt sich an den langen Serien der kleinformatigen Gebüsche- oder Gestrüppe-Bilder, an denen der Künstler sich in jüngerer Zeit abarbeitet. Fast könnte man sagen, er verzweifelt am Motiv des Buschs, da er mit ihm ein Objekt vor sich hat, dem eine schwer zu fassende Raumtiefe eigener Art inhärent ist. Es ist, als werde die Malerei von Reue darüber ergriffen, daß sie kein Hologramm ist. Tatsächlich sind manche Arbeiten Vergiers unterwegs zur Holographie – namentlich das großformatige von einer transparenten Plastikhülle umschlossene Werk, das eine Art von Bankettsaal zu zeigen scheint. Einen anderen Weg in die dritte Dimension erschließt das lapidare dreiteilige Altarbild, das der Künstler jüngst fertigstellte. Im aufgeklappten Zustand gibt es einen kühlen Blick auf die Nukleardeponie bei Solérieux frei. Mit den klappbaren Flügeln des makabren Retable hat der massive Beton die transparente Hülle abgelöst. Für dies eine Mal betritt das Pathetische das Atelier der Gelassenheit.

Der Besucher verläßt es in der Gewißheit, bald würden dort weitere Gebilde von Dingen mit eigenen Tiefen auftauchen. Dann läßt er sich von dem unfaßbaren Horizont umarmen.

Emmanuelle Lequeux, journaliste, rédactrice au Monde et à Beaux-Arts Magazine.

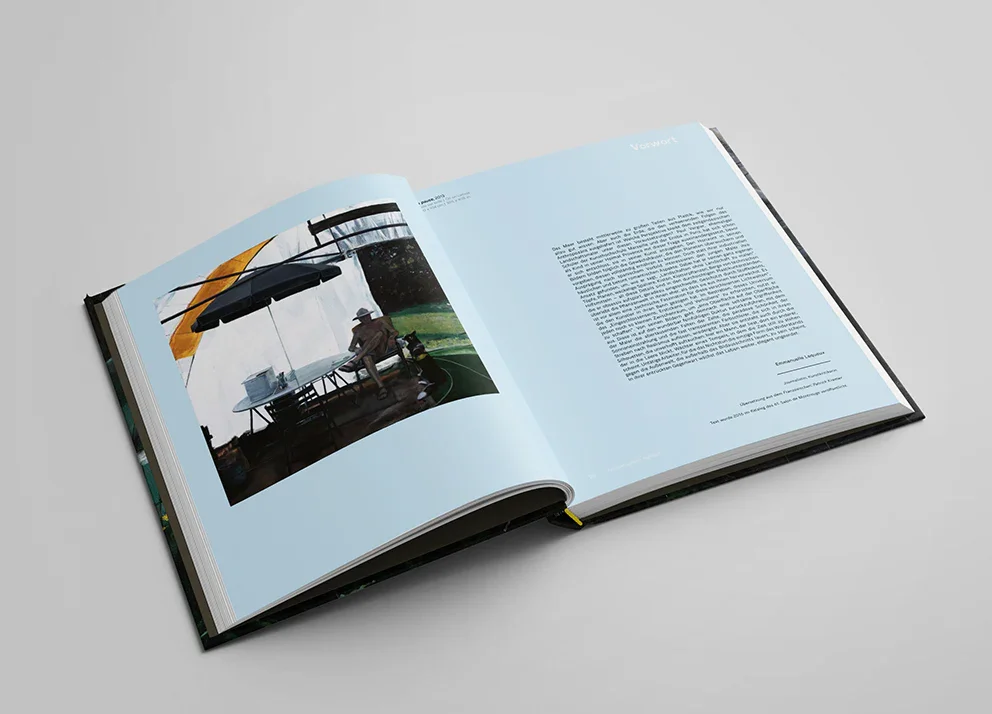

La mer est désormais plastique, on le sait trop. Mais la terre l’est elle aussi, soumise aux ravages de l’anthropocène. Quelle perspective alors pour le peintre de paysage contemporain ? Ancien élève des Beaux-arts de Marseille et de l’Ensba de Paris, Paul Vergier s’est affronté dès l’enfance à la question dans sa Provence natale, avant de choisir de la prendre à bras le corps. Pour seul horizon, ses toiles ont donc les serres qui ont envahi la planète, et projettent de la nourrir tout entière. Mais le jeune peintre les envisage dans leur dimension domestique, et volontairement romantique, plutôt qu’industrialisée à l’espagnole. Ainsi a-t-il trouvé sa solution, très singulière, pour « pouvoir faire paysage sans paysage », comme il le dit. Des pots, des bâches, des treilles brinquebalantes, des cageots, des plantes grimpantes, des montagnes d’artifices : tous ces détails sont enchâssés dans ces abris de plastique translucide qu’il traque obsessionnellement. Protégé de chrysalides de tissu, le monde végétal y survit plus qu’il n’en surgit. C’est, avant tout, une « fascination technique pour ces lumières voilées » qui a happé l’artiste. Intéressé à l’idée d’explorer cet univers « d’enfermement, d’étouffement, de voiles », il en exploite à merveille le moindre interstice afin de « créer une surface dans la surface ». Une étrange émotion nait ainsi de ces toiles. Elle est due à la sophistication de son pinceau, qui dépeint à merveille les mille plis des tentes, la paradoxale beauté des effets du soleil, les presque transparences évoquées par des jus de couleurs qui se diluent dans leur effort de réalisme. Mais elle nait aussi de ces silhouettes qui parfois apparaissent. Un homme lisant, un autre qui contemple dans le vide, les gardiens d’un temple où le temps semble n’avoir pas prise. Des ouvriers désoeuvrés pour qui la paresse serait la seule forme de résistance possible au monde extérieur, celui qui menace en hors-champ. En leur présence lointaine, toute une vie continue de croître, élégamment hors-sol.

EL ,le 22 février 2016 publié dans le catalogue du 61e Salon de Montrouge.

“The shape of the sea is ever-changing, as we all know. But the land is also being reshaped, ravaged by the onset of the Anthropocene. In this new era, what perspective could there possibly be for a contemporary landscape painter? Paul Vergier, a former student at the Fine Arts Academies of Marseille and Paris, was confronted by this predicament at a very young age in his native Provence, and soon decided to tackle the problem head-on. The lone horizon to delineate his canvases is formed by greenhouses, selected from the legions that have overrun the Earth with the firm intention of feeding every last one of us. But the young painter imagines them in a more familial context, intentionally more romantic than the industrialized dimensions of their Spanish counterparts. This extremely singular solution enables him to “paint landscapes without a landscape,” as he explains. Old cans, tarpaulins, decrepit trellises, crates, climbing plants, piles of equipment: each detail enshrined in one of the transparent plastic shelters that he obsessively hunts down. Protected by these fabric chrysalides, the plant world is subsistent at best, and never invasive. It is above all a “technical fascination for veiled light forms” that engrosses the artist. Intrigued by the idea of exploring this “closed, stifling and veiled” universe, he makes wonders out of the slightest interstice in order to “create a surface in the surface.” An unsettling emotion is produced by Vergier’s painting due to the sophistication of his brushwork, which so stunningly depicts the myriad folds of the shelters, the paradoxical beauty of the play of sun, and the borderline transparency evoked by the liquid colors as they dilute and strain towards realism. But the emotion is also due to the silhouettes that sometimes appear in these interiors. A man reads a book, another stares off into space...the guardians of a temple where time stands still. Workers with no work, whose lethargy seems to be the only possible form of resistance to the outer world, looming dangerously just beyond the frame. Under their remote gaze, a whole world continues to elegantly unfold, free from the earth.”

Emmanuelle Lequeux, February 22, 2016, text from the catalogue of the 61st Montrouge Art Fair, page 118

translation: Jeffrey Probst

Jean-Michel Albérola, peintre (ancien professeur aux Beaux-Arts de Paris)

TIC-TAC

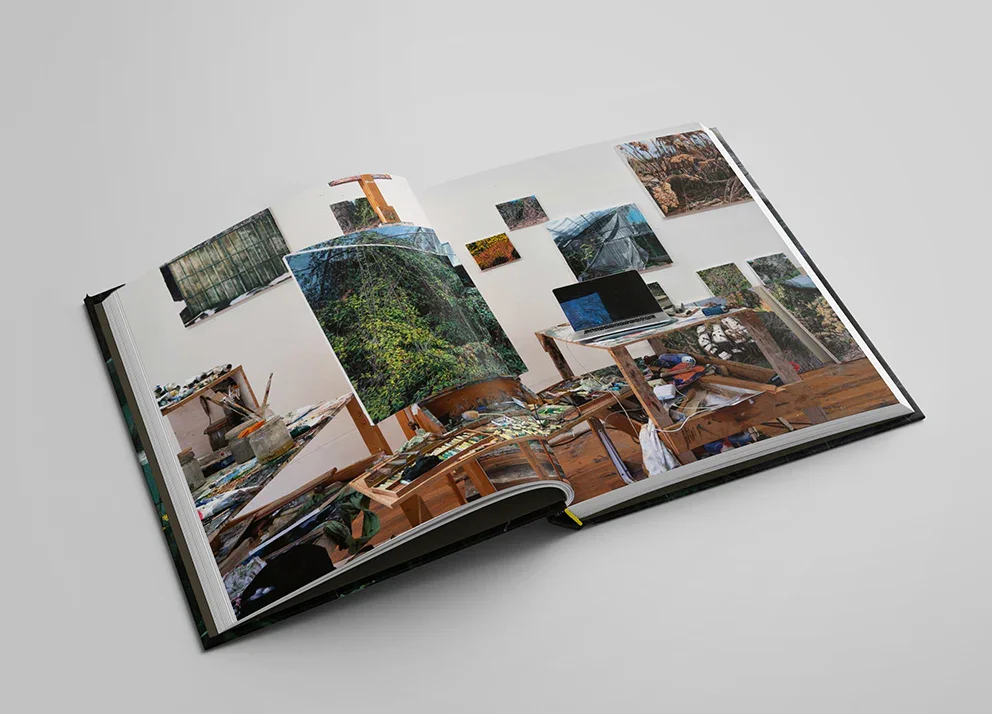

Avant de voir toute cette surface enchevêtrée, il a bien fallu inventer une méthode ou plutôt une technique qui permettrait à notre jubilation d’assister à tant d'habileté complexe, stable et vertigineuse.

Paul.V procède donc de la manière suivante:

Tout d’abord, il voit, nous pouvons dire, ici, qu’il voit bien. Précis et fixe.

Ensuite, il va chercher dans son "laboratoire" visuel et mental

les outils de la traduction, un moyen pictural (une solution): Pigments, pinceaux,

supports, pastels secs ou gras, l'échelle etc...Une technique qui va rendre compte exactement de ce qu’il a vu, ce qui en découragerait plus d’un. (Il s’en fiche, il a le temps)

Lorsque nous nous approchons de la surface, nous ne comprenons pas comment cela a pu se faire.

Ce n’est pas une prouesse mais l’application la plus froide d’un compte-rendu de la

complexité de la nature au moyen de la patience qu’il possède: Un constat de police judiciaire ou encore un exposé mathématique.

Ça s’est passé exactement comme ça. Ce qu’il y a d’étrange dans ce que nous voyons c’est cette précision du processus tout entier. Avant et après en même temps. En conséquence, Paul Vergier a bien vu quelque chose avant nous: Un buisson - un désordre - une serre...

Dans ce quelque chose, est inclus la solution technique de sa représentation.

Cette mécanique de précision est ici accompagnée de la conscience aiguë du passage du temps: du temps

qu’il faut pour...

Avril / Juin 2025

Jean-Michel Albérola

TIC-TAC

Before we could see this entangled surface, it was first necessary to invent a method—or rather, a technique—that would allow us to marvel at such complex, stable, and dizzying mastery. Paul Vergier proceeds as follows: First, he looks—and here, we can say he truly sees well. Precisely. Unwaveringly. Then, he reaches into his visual and mental “laboratory” for the tools of translation, a pictorial means, a visual solution: Pigments, brushes, surfaces, dry or oil pastels, scale, and so on. A technique that will faithfully render what he has seen—something that would discourage many. (He doesn’t mind; he has time)

As we approach the surface, we can’t quite grasp how it came about. It’s not a tour de force, but the coldest application of a meticulous account of nature’s complexity: a forensic report or a mathematical exposition.

That’s exactly how it happened. What’s strange in what we see is the precision of the entire process—before and after, all at once. And so, Paul Vergier did indeed see something before we did: a bush—a tangle— a greenhouse...

Within that something lies the technical solution of its representation. This precision mechanism is accompanied by a keen awareness of time passing: the time it takes to...

Jean-Michel Albérola

Painter

Translated from French by John Barrett

Texte de Philippe Jaccottet écrit en 2008 à l’occasion de l’édition d’un catalogue de l’exposition “TERRIEN” avec la Galerie Nathalie Gaillard

Quelques notes à propos des peintures de Paul Vergier

Avant toute autre chose qui se puisse dire à ce propos, ceci:

Je vois, devant les trois ou quatre fermes du hameau où Paul Vergier, fils de paysan, est né et où il vit de nouveau désormais, un vaste espace, ouvert, un mouvement ample et calme de collines qui porte le regard très loin, sans que rien le gêne, vers la lumière de l’horizon – tout bêtement dit : un des plus beaux paysages d’ici, d’une beauté à la fois lumineuse et profonde.

Mais je sais aussi, cachée là, dans ces quelques maisons dont certaines encore en ruines, pour ceux qui y ont vécu, grandi, travaillé les champs, à cause de circonstances toutes privées, une non moins grande, une non moins profonde intensité de douleur.

Il faut faire attention à ne pas trop « phraser » sur la peinture (sur quoi que ce soit, d’ailleurs).

Simplement, d’abord, rappeler cette réaction, la nôtre, à ma femme, peintre elle-même, et à moi, et celle de quelques amis proches, devant les premiers tableaux que nous avons pu voir ici de Paul Vergier, avant même de le rencontrer et de rien savoir de lui ; la certitude, joyeuse parce que très rare, qu’on découvrait là, tout bêtement dit, « un vrai peintre » ; avec tous les dons aujourd’hui encore indispensables en ce domaine : le sens de la couleur, le sens des formes et celui de leurs rapports et, déjà, un certain aplomb dans l’usage qu’il en faisait ; puis – tout aussi nécessaire dans les choses de l’art, à mon idée, une extrême sensibilité, perméabilité au monde qui nous entoure – alors surtout des paysages – que ces dons s’exerçaient à exprimer. Des paysages petits ou grands, la campagne d’ici ou les rues, les places, les chantiers de Berlin, souvent aussi des vues rapportées comme en souvenir de divers voyages, en grand nombre, dans l’enthousiasme encore très juvénile de l’échange entre le monde et soi – avec le risque, aussi, bien sûr, de trop aisément les multiplier…

Autre évidence, d’emblée, devant ce fils de paysan, mais qui est passé par l’Ecole des Beaux-Arts et n’a rien d’un naïf : que, malgré ses dons, il n’est pas un virtuose et ne cherche pas à épater, comme beaucoup.

Certes, Paul Vergier n’aurait pu que charmer par ses sensibles paysages. Mais je crois qu’il y avait en lui, depuis l’enfance et par filiation, ce lien naturel étroit avec la terre, cette chance de vraiment savoir ce que c’est parce qu’on l’a travaillée ; et sans doute aussi cette peine très secrète, laboure aussi profond. Il n’a donc pas tardé à se lancer dans une aventure plus hardie : ces toiles plus grandes, sur le thème, justement, des labours ou celui des serres, d’une beauté très étrange ; aventure qui lui a permis de grands pas en avant et un réel creusement de son art, dans un combat qui n’est plus celui de la charrue et de la herse, c’est-à-dire de l’outil, de la machine, du fer, avec la terre, mais celui du pinceau avec la toile à couvrir.

(Tout récemment, devant les « vagues » de Courbet qui sont d’admirables éruptions de puissance maîtrisée, et peut-être à cause de ce qu’elles ont de plus tellurique que marin, je n’ai pu m’empêcher de penser à ces labours de Paul Vergier – sans, faut-il le dire ? vouloir l’accabler de rapprochements hyperboliques.

N’empêche : ce qui me frappe en définitive le plus en regardant ses peintures, c’est cette force souterraine qui les soulève, plus ou moins visiblement, et qui le porte, lui, dans son travail.

Puisse-t-elle surtout, cette force, rester pure, vraie, c’est-à-dire sans apprêt, sans outrances, sans tricherie, presque innocente comme elle semble l’être aujourd’hui pour notre bonheur !)

(Décidément, quoi qu’on en aie, ce ne sont là que des phrases : qu’on les oublie donc au plus vite pour mieux regarder les tableaux !)

Philippe Jaccottet

Grignan, janvier 2008

A few notes on the paintings of Paul Vergier

Before anything else that might be said on the subject, this:

I can see, before the three or four farms that make up the hamlet where Paul Vergier, a farmer’s son, was born, and where he now lives again once more, a vast space, an ample and tranquil movement of hills which carries the gaze a great distance, without anything to hold it back, towards the light on the horizon – put simply: one of the most beautiful landscapes in these parts, its beauty both luminous and profound.

But I also know that, hidden there, among these few houses, some still in ruins, for those who have lived and grown up here, worked in the fields, due to circumstances of a wholly private nature, there is a no less great and no less profound intensity of grief.

It is important to take care not to use too many fine words when talking about painting (or anything else, come to that).

First of all, let me just recall our reaction, that of my wife, herself a painter, and my own, and that of a few close friends, when we came across the paintings of Paul Vergier for the first time, before meeting him or knowing anything about him: the certainty, joyous because very rare, that here we had discovered, put quite simply, ‘a real painter’. One with all the gifts that remain indispensable in this domain: the sense of colour, the sense of forms and of the relations between them, and, already, a certain assurance in his use of them. Then – just as necessary in matters of art to my mind – an extreme sensibility, a permeability to the world that surrounds us – that is, above all to landscapes – which these gifts applied themselves to expressing. Small or large landscapes, the countryside round here, or the streets, the squares, the building-sites of Berlin, often also views brought back like souvenirs from various travels, lots of them, in the still quite youthful enthusiasm of an exchange between the world and the self – not without running the risk, to be sure, of reproducing them too readily…

Another obvious thing that comes across at once with this farmer’s son – but one who has been to Art School and has nothing naïve about him: that, despite his gifts, he is no virtuoso and does not seek to impress, as many do.

Of course Paul Vergier could not fail to have charmed us given the sensitivity of his landscapes. But I think that, since childhood and by descendance, there was in him a natural connection to the earth, the fortune of really knowing what it is through having worked on it. And no doubt also the concealed pain works very deep. So it was not long before he launched into a bolder venture: the larger canvases which have precisely ploughing or polytunnels as their themes, and which are of a strange beauty. This venture permitted him to take great steps forward and to dig deeper into the sources of his art, in a kind of combat which is no longer that of the plough and the harrow, that engaged in with a tool, with a machine, with iron against the earth, but that which the brush engages in with the canvas that is being covered.

(And recently, in front of Courbet’s waves, which are such admirable realizations of mastered power, and perhaps because of the way they are more tellurian than marine, I could not help thinking of Paul Vergier’s ploughing scenes – which is not, it goes without saying, to want to overburden him with exaggerated comparisons.

Still: what strikes me more than anything in the end when looking at his paintings is this subterranean force that inhabits them, more or less visibly, and which sustains the artist himself in his work.

And above all, my wish is that this force may remain pure, true, that is: without affectedness, without excess, without trickery, almost innocent, as, to our great delight, it seems to be today…)

(There’s no doubt about it, whichever way you look at it, all this is nothing but words, fine or not. Forget them then at once in favour of the paintings themselves!)

Philippe Jaccottet

Grignan, January 2008

translation: Charlie Louth, Oxford